|

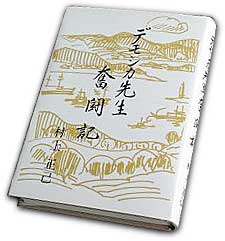

昭和47年3月20日初版

昭和47年7月15日再版

著 者 村上 正己

発行所 青葉図書(愛媛県松山市)

一、北野中学校

一流のホテルかととまどう玄関である。受付の窓でおそるおそる尋ねた。

「校長さんはおいででしょうか。」

「はあ、いてはります。」

ぺらペらと答えてくれた。はてわからない。どこかへ行ってるというのであろうか。それともいるのであろうか。

「おられるのでしょうか。」

重ねて尋ねた。

「はあ、いてはります。」

同じ返事がかえって来た。その様子から判断すると、どうもおるということらしい。

「ちょっと、お目にかかりたいんですが。」

「どないな用件だっしゃろ。」

「名古屋から来たとお伝え願いたいんですが」

と名刺を渡すと、

「ああ、村上先生だっか。どうぞお通りください。待ってはります。」

と気持よく案内してくれる。中学校にもこんな豪華なものがあるのか、鉄筋の上に化粧煉瓦を積み、校長室の腰板は黒といぶし銀の大きな元禄模様である。どっ しりとした幾何学的な構成がとても気にいった。蒸気暖房でぽかぽか暖かい。昨日までは窓硝子もろくにない木造の掘っ立て小屋に住んでいた野武士が、今日は 二十世紀の先端を行く文明国に移住したのだ。見る物が皆珍しいのできょときょとしてると、

「立派でしょう。」

と言われる。

「僕のような野人に勤まりますかなあ。立派過ぎますねえ。スチームで暖めるなんてもったいないです」

「暖房設備は保護者会の寄付でできたんですよ。府ではやってくれないから。」

「でしょうな。日本の中学ではここだけではないですか。」

「東京はどうですか。関西ではここだけのようです。もっとも最近は他にも出来たかも知れないがね。大阪の実業家からみればこんな金ぐらいはねえ、問題ではないよねい

といろいろと大阪と名古屋の相違を話される。

「大阪は月給取を能なしとみくびるけれどね、ひとつ良いことがあるです。それは何かと言うと、教育のことはわからないから、先生にまかすというです。金は出すから宜しく頼むという事だねえ。」

「でも教育者を尊敬してるのとは違うのでしょう。やっぱり描の尻っぽ位に考えてるのでないですか。」

「そりゃ君。月給で判断するからね。尊敬はしないと言うたがよいかも知れないね。うちの番頭の三分の一しか月給もろうとらんとなるとねえ。そりゃ番頭の方が偉いと思うかも知れませんな。」

どれひとつ学校を見ますか。と先に立って案内される。玄関から真直ぐに階段を上った所に講堂がある。階段式に後の方が高くなっていて、天井はかまぼこ型、薄緑色の壁がしっとりと落つきを与える。声のとおりもよくて話をするのが楽だそうだ。

三階の教室を案内され机を見る。

「これはねえ君。高くしたり低くしたり、自由に調節出来るですよ。身長によって自分に適するようにする訳です。ゆくゆくは全部をこれにするつもりですがね。一ペんには難かしいのでね。保護者会でやるのだから・・そりゃ君、府はやってくれないからね。」

「こりゃ坊ちゃん学校ですねえ。」

「でもねえ君、後からできる程よくなるからね。やがてこの位のものが次々と出来るようになると思うね。」

「大阪ですなあ。経済の都ですからなあ。」

(当時は大阪は日本の経済の中心地であった。)

「これをご覧。」

と案内きれたのは温室である。

「これは皆熱帯植物ですよ。何と言うのかね。何べん聞いても名前を忘れて仕方がないんだが・・。」

「生徒がやるですか。」

「先生に熱心な人があってね。それで生徒もついて来るようです。やっぱり君、教育は先生の熱意だねえ。」

「でも冬の間何を使って温めるですか。」

「練炭の大きいのを使うようです。一晩あれ一つで十分のようですよ。」

全く驚いた。頭を切りかえないといかんわい。ザンバ流にどなったら生徒は気絶するかも知れない。一中では野武士で過ごして来たが、ここではネクタイにも気をつけて、紳士たることを生活原理にしなければ勤まるまい。どうやら窮屈な生活が待ち受けてるようだ。

家は学校の西二キロばかりの所に見つけて貰った。二階建の二軒長屋、新築である。

翌朝校庭で新任式が行なわれた。校庭といったって猫の額ほどの小庭である。千坪しかないという。ここに千四百五十名の生徒が集まるのである。一中でのデ ビューは友人の洋服で行ったが、ここではモーニングを着て来なさいとの校長の注文である。細いズボンの時代物で折り返しもないのが気になったがやむを得 ぬ。

校長の紹介の後で朝礼台に立った。粛としてせき払い一つない。針金でぴんと張った帽子をかむり、脚には真白のボタン式海軍型ゲートルをはいている。山賊 型の一中生とは見るからに大違いだ。一中では毎日毎日が戦場に臨む心境で、気合をぬくと授業にならなかったが、ここでは心豊かに丸腰でも大丈夫だろうと想 像された。

「どうだね、感想は?」

と式を終わって校長がきくので、

「全然違いますね、山中とは。おとなしいですなあ。」

と言うと、

「ここでは北中生としての気品を保てというのがモットーです。ゼントルマンを育成するというのが生徒を指導する原理となってるようです。そのつもりでやってください。やり甲斐のある所ですよ。」

と力をこめて語られるのであった。

サンバも三十五オになったので、神様がこんな所へまわしてくれたのであろう。賢明な天の配剤である。

翌日授業開始、まず四年生だ。からだは大きいが猫のようにおとなしい。まるで一中の二年生でもやっている感じである。質問でも丁寧だ。すっかり警戒心を 解いて午後の授業に出ると三年二組であるべき筈の教室に三組の表札がかかっている。はて間違えたかなと後返りしてみるとそこには一組の札がかかっている。

此所だけいれかわっているのである。

入口で不思議だ。一組から順番になっている筈なのに組名が「やったな」と気がついた。また元の室へ引きかえして

「ここは二組でないか。」

「そうです。」

教壇に上がるや否や

「誰が表札をいれかえた。」と全員をなめまわしたら、

「はい僕です。」

と神妙に申し出た奴がある。からだは大きいが頭脳の回転はあまりよさそうには見えぬ。

「馬鹿者!」

と怒鳴りつけた。サンバよりか遥かにソフトのつもりであったが、それでも北中では前代未聞の凄味があったらしい。皆が顔色をかえて静まりかえっているので、

「正直に申し出た点はよろしい。今後やったら承知しないぞ。」

とちょっぴりおどしをかけてけりにしておいた。おとなしいたって油断はならぬ。

ここでは出席簿は身長順になっている。見ただけでは成績はわからない。僕は問答式の授業をやるのでおよその実力は勘で掴むことができるが一中と大差はないようである。

ただ言葉が違う。あのよう、先生あんまり早やあで、もっとゆっくりやってちょうという名古屋弁から、先生そない早う進みはったらわかれへんよってに、もっ とゆっくりやっておくんなはれになった。名古屋のごつごつした語調から鰻のようにぬめぬめしたものに激変したのである。野武士から町人の世界にとぴこんだ のだからやむを得ない。

しばらくすると僕の家の隣りに北中の三年生の子を持つ未亡人が転宅して来た。この子は柄が小さいので一年生かと見まちがったが、根っからの浪速っ子で、人なつっこく、大阪弁で尋ねもしないことをとどめもなく話してくれる。

それによると、ここの先生のニックネームは一中と違って皆おだやかで、気品がある。ヒョロ松やドテカボチャやメカケのようなのはない。

地理の先生はチリヤンと呼ぶし、土屋先生はタビヤンと命名されている、土屋足袋の引用らしい。丸顔の愛嬌のある先生は小芋で、小声でねちねち話す先生はネ コという。少し柄の落ちるのでガマというのがあったが、これ位が底辺であるから文明国だ。教練の先生にマントクというのがあるが、これは万年特務曹長の意 味なんだそうである。この人あたり一中であったらクマソになったに違いない。

人相から来たどぎついのがないのはいささか淋しいが、お上品なので他人の前で話しても気がひけない。

僕にもやがて名前がついた。牧師というのである。その由来は、北中ではチョークの粉がふりかかるのを除くために先生達がガウンを着てるので、僕もそれにな らって黒いアルパカのガウンを着用したのであった。そのスタイルが牧師らしいというのである。サンバから牧師へ、正に野武士から文化人への豹変である。心 境もどうやら牧師調に変わってきた。

- 大阪の第一印象

大阪へ着いて街を歩いて最初に感じたことは飲食店の多いことであった。食い倒れとはよくも言ったものである。名古屋のような食べ物の粗末な所から来る と、雲泥の相違である。それもパリッとした料亭でなくて、「縄のれん」や、「めし」と書いた提灯をぶら下げ、徳川時代の風情を宿したいっぱい屋である。ご みごみとした町中に昼間見たら不潔そのものの掘立て小屋があるのであるが、夜ともなればそこへホワイトカラー族がひしめくのであるから面白い。「まむし」とあるのでどきりとしたら鰻のことだと教えられた。「てつちり」とは「ふぐちり」のことだそうで、大阪ではふぐは条例で料亭では出すことを禁じ てあるので、てつちりとしてあるとのこと、このあたりいかにも大阪らしい。てつとは何の意味かと問うたら、てつとは鉄砲の略語で、鉄砲があたるというのを ふぐがあたるになぞらえたんだという。万才流の知恵である。といってもちりはよろしいが、刺身はサツのお目こばしにあずかれないで御法度だそうだ。

着任五日目、友人が歓迎の意を表して南とやらへ案内し、法善寺横丁へつれこんでくれた。

「この酒はうまいね。」

「お前これ白鷹だぜ。」

「白鷹か黒鷹知らんがうまいねえ。」

「お前、酒の本場へ来たんだぜ。灘の生一本だよこれ。」

「ふうむ、名古屋の地酒と違うわい。それにこの蟹酢もいける。十何年間忘れていた味だな。

これは良い所へ来たわい。 故郷の味だ、やっぱり瀬戸内海の魚はうまいね。」

「いや、大阪の料理だよ。 こんな料理名古屋ではよう作らんよ。」

と彼は大いに大阪の御利益を説いたが、正にその通り、大阪はすばらしい。したたかよばれてさてめしにしようかと注文するとおかみが

「赤だしはどうだす。」

ときく。お前どうすると友がいうので、うんもらおうと言ったら、赤色の味噌汁を持って来た。

「なんだ。赤だしとは味噌汁のことか。」

「お前知らないのか。」

「うん、そんなこと知るもんか。 飯の時に聞くから何かさっぱりした食べ物に違いないと思ってたのさ。」

その赤だしもまた気に入った。正しく庶民の町である。北令吉先生に言わせると大阪は知的水準が低く、講演する場合でも中学の下級生に話すつもりでやらないと駄目だとのこと。難かしい学問は育たない地かも知れぬ。友達にその話をしたら

「そらお前生活力はすごいよ。この店だってさ、お客が煙草を買って来てやと言うて財布から金を出したと思え、その瞬間彼女はちゃんと財布の中を見てとる よ、・・そんな風に訓練されてるのだよ。はあこいつにあまり飲ませたらタダ飲みされるぞとかね。この客ならもっと濃厚にサービスしてまきあげてやろうと か。そんな才覚は発達してるよ。学問なんか糞くらえだ。こっちは生きた学問してらあと自信満満だね。やっぱりぜいろくだよ。」

と、途方もないぜいろく商法をまくしたてる。話半分と受けとめても田舎者にとってはどぎもをぬく話である。

「お前大阪の町を見い、汚いやろ。」

「それは同感だね。街路樹がないじゃないか。」

「そこだよ。この大都会で街路樹がないとは君。この町の恥辱と思わぬかい。駄目なんだねえ。」

「市役所の責任だろう。」

「違うよ。市役所は植えるんだ。植えたってさ、店の奴等が枯らしてしまうんだよ。商売の邪魔になるといいおるんでねえ。」

へええとデモシカ先生も喉をつまらせた。デモシカも心得違いで教員になったが、大阪の野郎はとんでもない心得違いをやるものだ。朝の挨拶が「お早う」のかわりに「もうかりまっか」

とやると聞いたが、聞けば聞く程商売の鬼の様相が身にしみて来る。

人間という奴は長所が欠点となり、欠点がまた長所になってると兼ねてから思っていたが、大阪はその見本だ。大阪のたくましい商魂は日本を支える大黒柱であ り、そのためのサービスも至れり尽くせりではあるが、それがこうじて人間を金儲けの動物にしてしまう。そういう眼で人間を見るとあの男の値うちは百円でこ いつは五百円クラスだと評価するようになるであろう。

教師は相場外れでさしむき豚の尻っ尾というところか。

三、嘘と駆引き

前にも書いたように僕の家は船持ちで石炭を九州で買ってこれを瀬戸内海の塩招へ売りつけるのが商売であった。親父は家に居って船長からの情報を待つので あるが、船が馬関の瀬戸(関門海峡)をおとすと電報がはいる。すると坂出や備前や赤穂へ、石炭の相場を問いあわせの電報をうつのが常であった。坂出に向 かってはアジノ四八センウェハタラク、キチイカニスヘなどと書く。四八センとは百斤の相場である。この電報をうつ役目が僕であったが、四八センなどとは全 然嘘なのである。最初そんな嘘を打電するのに気がひけたが、親父に言わせるとそれが駆引きというものだそうである。だから僕は少年時代からこの駆引きには 慣れていた。

それは嘘とは紙一枚違うと自分では考えていた。

ある日受持ちの組へ出ると、廊下側の硝子が一枚割れている。休憩時間中に誰かが割ったに違いない。

「誰が割ったんだ。」

と尋ねたが誰ひとりロを開かない。

「硝子は自然に割れるはずはないだろう。誰かが当ったかボールを投げたかしたに違いない。

正直に言いなさい。」

と追及しても返事がない。誰かが小声で

「よその組の者じゃろ。」

「そうだろう。」

などとささやいている。

「この組の中にはないのかね。誰も知らんというのはおかしいと思うが、誰か見た者はないのかね。」

と尋ねても、一人として申し出る者はなかった。やむなくその場はそのまま過ごして、後で級長を呼んで聞くと、自分は見もしないし全然知らないが、皆の話に よるとSがやったらしいと噂しているという。Sは小柄な茶目っ子ではあるが、悪太郎ではない。早速Sを呼び出して尋問した。

「お前がやったのと違うか。」

「違います。僕絶対にやりません。」

「そうかね。それでも君がやったのを見た者がおるよ。」

「違います。人違いです。僕は昼の休憩は運動場にいました。」

「そうかね、運動場で何をしておった。」

「遊んでいました。」

「何をして遊んでたんだ。」

「キャッチポールをしていました。」

「誰とやってたんだ。」

「一組のMです。」

「Mとはいつも遊ぶのか。」

「はい。」

「小学校が同じなのかね。」

「違います。でも仲がええです。」

「そうか、そんならMを呼んで聞いたらわかるね。」

「・・・はい。」

「では聞いてみることにしよう。」

と言ったものの、一組は僕は教えていないのでMいうたってどんな子か知らない。そこでもう一度、念をおした。

「間違いないな。」

「はい、決して嘘ではありません。」

「誓えるな。」

「はい。」

とすらすらと答える。疑問を挟む余地もなく、純情そのものに見えたので釈放した。職員室で同僚にこれを話すと、

「大阪の子はうまいこと嘘つくよ。ころりとだまされるから注意しておけよ。」

とのことである。でもあの子がやったとは思えぬ。いかにも神妙な答えぶりであった。しかし、念には念をいれよということもある。級長はSに違いないと言っているし、この子をも少し洗ってみる必要がある。翌日再げSを呼び出した。

「お前きのう嘘言ったな。馬鹿者!」

といきなりど鳴りつけたら

「すみません。」

とあっさり甲をぬいだ。あっけない降伏である。

「何をしてて破ったのだ。」

「ボールを投げたです。堪忍してちょうだい。」

面白いことを言う。堪忍してちょうだいとは流石に大阪流である。一中では十年問一回も聞いたことのない言葉だ。

一体何故嘘を言うのだろう。ルソーによると嘘は弱い奴が身を護るための武器だという。これは面白い発見だ。弱い者が暴力から逃れて生きのびるためには嘘も 必要である。殊に女性の場合はそうである。野獣のょうな男性に力で対抗しようたってできるものでない。舌三寸で軽くいなすことは、兵器に勝る神様の与えた 天性であろう。女は嘘つきだと非稚する前に男性は女性に与えた脅迫を歴史的に反省する必要があるのではないか。といって習い性となって男性をだます手練手 管は、行きすぎで神への冒涜であろう。

一中の生徒は粗暴で先生をこわがらないから墟は少なかったのに反して、北中生にはぼんぼんが多くて性格が弱く、その弱さをカバーするために嘘が発達したの であろう。それは女性の場合と同様である もっとも商人となると嘘は駆引きである。ばれてあやまるのは下の下で、ははあと笑ってすませる域にならぬと一人 前でないときいている。浪速っ子はおむつの時代から駆引きが身にしみこんでいるのかも知れない。

駆引きに慣れると他人の言うことを一応疑ってかかるが、根が馬鹿正直な先生は疑う習性がない。だから今度はだまされまいぞと心していてもまたころりとだまされる。この故をもって先生のセコハンは使いものにならないのだろう。

四、北中の教育ママ

名古屋時代に大阪の小学校について面白い話を聞いていた。大阪では盆、暮のつけとどけが慣習化していて、多数の児童の宅から受持の先生へ贈物がされる。もらう先生からすると座蒲団を三十枚もらったり、砂糖を百斤ももらったりすると処置に困る。

そこで担任の先生はあらかじめ児童へ品物の割りあてをして、Aのうちは砂糖、Bは酒、Cはタオルと持参するものを通告するというのであった。ことの真疑は知らないが、いかにも大阪らしいと話しあったのである。

大阪へ着任してみるとなる程ママの訪問が多い。それもぎあますインテリでなく、店の主婦であったり、小企業のおかみさんであったり言わば実利主義の人人 だ。試みに生徒に両親の学歴や職業を書かせたところ、大学高専出身者は極めて少数で五十人中六、七名で、しかも大学出身者は医者だけであった。

面白いことにこの高等教育を受けた者は四名の医師を除いて全部月給取りである。中等学校卒や小学卒は多くは商人で、中に数名小きな工場主があった。これ等 の人人は商売はやるが、勉強のことは何にもわからんので先生様にまかせるというのが常であった。小学校時代は教育ママであっても、中学一年生ともなるとも うママでは勉強の内容に手が届かない。先生様万事よろしくと頼む。

こうなるとやり甲斐のあるような、無いようなうつろな気分になる。うちでもしっかりしつけますが、学校でもどうか根性のある子供にしつけてくださいと頼まれると、よしっと気合いがはいるがあなたまかせと聞くとぬるま湯のように感じられてならなかった。

ある中年の母親が訪ねて来た。ごく素朴で身なりも落ちついている。

「気が弱い子で・・」

「そう、お宅は何か清涼飲料水を製造しておられるようですね。」

「はい、そうです。ラムネやサイダーを製造販売しております。今から忙しゅうなるところです。」

「夏の商売ですねえ。ご主人もずっと家で・・」

「そうねえ。半分半分位でっしゃろか。製造は家ですけど、商売に出はりますよってに。」

「そうですか。僕の組にいるのは長男でしたね。」

「そうなんです。勉強のほうがもひとつあきまへんよってに。お目だるうおますやろうけど・・。」

「いやいや、まじめなお子さんです。 組でも一番まじめと違いますかな。親の言うことようきくでしょう。」

「え、え、そりゃおとなしい子です。けど先生父親にちっともなつきしません。滅多に話もしいしまへん。困ってますねん。」

「ほう、そりゃお父さんがやかましい訳ですか。」

「それが先生、うちの恥を洗いぎらい申し上げないとおわかり願えないと思います。うちの主人、子供を抱いたことあれしめへん。よそのお方から見たらおかし いと思いはるでしょうが、本当です。小さい時分からどないに泣いていても、笑っていても知らん顔して、一ペんも手をさし出したことおまへん。」

「ほう、可愛くないのでしょうかね。不思議ですね。」

「そうです。よっぽど変わってはります。よそからお菓子いただきますやろ。そしたら大ていの親は自分で食べないでもまず子達にやりはりますでしょう。うち の主人は全然です。自分独りで食べてしもて、子供には一つもくれはりしめへん。長い間つれ添っていて、唯の一ペんもわが子に菓子や果物やったの見たことあ りません。」

「それはまた聞いたことのない変わり様ですね。甘いものが好きですか。」

「ええ、ええ、それは甘党で、お酒は一滴も飲みはりしめへん。」

「それじゃ親父に親しみを感じないのが当り前ですな。奥さんの方から少し旦那さんに言うてあげたらどうです。」

「それが先生駄目なんです。私が口を出すと、女のくせに何言うか、だまっとれとどなりはりますよってに、何にも言わりしません。というて愛情がないという 訳でもありません。あれが北中へ入学した時は大層喜んで、自慢して友達に電話をかけた位ですから。そいでも本当に可愛いというような顔をしたの見たことは ありません。やっぱりほかの親衆にくらベると愛情が薄いのでしょうね。」

「大きくなったら反抗するかも知れませんね。今の中はまだよいけど。」

「主人は小学校を出たばかりで、小僧さんからたたかれたたかれて一人前になった人ですやろ。そりや金儲けは上手です。よう儲けはります。先生あれは子供 が中学へ行くのに多少しっと心があるのと違いますやろうか。自分が中学校を出てないのが何やらしこりになってるのと違いますやろうか。」

「さあ、その点は私には判断ができませんがね。僕にとっては、そのお父さんの性格によって子供が歪むのが一番心配です。第一かわいそうでないですか。私もよく気をつけて指導しましょう。」

「何かお気づきのことがあったら私に電話していただいたら直ぐ来ますよってに、先生助けると思うて本当によろしお願いします。」

と言って帰って行かれた。長い教員生活でこんな父親のこと聞いたことがない。空前絶後である。幸に子供はぐれることもなく高校に進学したのであったがその後のことを聞かない。

「母親が来るのが当り前ですが、今病院にいますので、私に行って来いと言うことで来ました。私は先生の組でお世話になっているYの家庭教師です。」

と名乗るのは大学生、ハンサムで好感のもてる青年であった。

「そうですか。Yからお母さんは入院してると聞いたのですが、胸が悪いとか・・。」

「そうです。何しろ無茶苦茶に働きはりますよってに、ああして時折ドックにはいりはります。なに、心配はありません。休養のためですよ。」

「そうですか。僕は胸と聞いて案じていました。Yも人なつっこい子ですね。甘ったれてね。

いつもにこにこして人気者ですよ。」

「そうです。人の良い子でね。大きな家で平生は女中さんと二人ぎりでしょう。姉さんがあるけどお稽古ごとやなんかで留守勝ちですしね。」

「お母さんも今は病院だけど、平生あまり家へはいませんか。」

「事業の鬼と言いますかね。女手一つであそこまで仕上げた人でしょう。男まさりで頭の中には仕事のこと以外は何にもないでしょうな。僕のような青二オに、 子供はあんたにまかすよってに、兄貴になったつもりでぴしぴしやってくれと言われるですよ。でもね、人を教えるのはむつかしいですね。」

「主人は早う亡くなったですか。」

「そうらしいです。でもご主人の生きてる中から女傑で、あの人の力で大きくのし上ったのですから。」

「そうですか。自分で切り拓いたですか。一旗組ですな。」

「元は劇場の片隅でお菓子や氷水を売っていた人ですからね。この間も身の上話を聞きましたがね。氷店を開いている時、今と違って氷の卸屋まで自分で氷を仕 入れに行かなきゃならなかったそうです。なんでも氷屋が二軒あって遠方の方が少し安い。安いがそこから氷を持って帰る間に氷がとけるので、安いのが安いに ならないのではないか、と考えたそうです。

やってみると少しはとけてもやっぱり安い店のを買う方が少し得になるということがわかった。そこで暑い夏の日をわざわざ遠方まで仕入れに行ったと言うです。ほんとうに爪に火をともすようにして蓄めたようです。」

「面白い、中々科学的じゃないですか。しかしなんぼためても売店では知れてますな。」

「そこです。小金をためたってほんとうに小金で知れてますが、出世する人は違うと思いましたね。とうとう劇場を買いとったそうですよ。それが出世のはじまりですね。買いとった劇場で、出雲のどじょうすくいをやらせてあてたそうですよ。アイディアも面白いと思いました。」

「人の考えつかない処をつきますね。金儲けはそれですな。」

「自分で苦労しただけあって人情に厚いようです。今はY組というて随分芸人もいますし、上海方面までも興行に出るようですが、あそこにはストライキの起こったことがありません。

あの人の声一つで万事かたづくそうですよ。」

「仕事も仕事だが、女の幸福は子供にあると僕は思いますね。もっと我が子のことに熱情を傾けてもらいたいです。そこが女傑の一番の欠点でしょうね。」

「先生に何かお気付きのことが・・。」

「いや、この間ね。私の組の生徒に我が家と言う題で書かせたのですよ。教壇から見れば一人一人は唯の五十分の一にすぎない存在ですがね。書かせてみれば その一つ一つが雀であったり百舌鳥であったり、それぞれ個性を持ったユニークな存在なのですよ。Yは素直に家のことを書いていますが最後の所に僕は淋しい と書いていましたよ。私は十年あまり中学校の教師をやっていますが、僕は淋しいと書いた子は初めてですよ。如何にも淋しさがにじみ出ている感じで、じいん と胸にこたえました。これは一生忘れられません。あの人なつっこい顔に淋しいという句がぴったり結びついてねえ。このことはお母さんにもよく伝えておいて ください。」

と私はYの書いた作文を持ち出して見せた。青年はくい入るように見入り

「僕も出来るたけ、よい友になってやりましょう。」

としんみり話す。

「兄貴のつもりで仲良しになってやってください。」

と言って別れた。

最も素朴な訪問者はSの母であった。頭の髪をつかねて、みな縦縞の着物に無雑作に帯をしめ、にこにこしながら玄関での挨拶である。まあどうぞとすすめても容易に上らない。

「あたいみたいな者がお邪魔して・・。」

と謙遜する。無理にすすめて漸く座敷に適すと、主人の苦労したこと、今、成功してること等こまごまと話す。天衣無縫である。それによると主人はなかなかの アイディア・マンで長い苦労積んで技術を覚え、今ではアルマイトの成形をやっているとのこと、職人さんも何十人か憤って、盆やら湯わかし等々を造ってい る、一ぺん使うてみておくれやせとその製品を三つばかりもらった。

「先生様、あたいのような田舎者、ええそりゃ主人も同じだす。勉強のことなんにも知りしめへん。主人も私も高等小学校を出たばかり、それから主人はずっ と大阪で修業しはりました。仕事はようしはりますが勉強のこと知りはりしめへん。・・そりゃ先生、親の口から言うのおかしと思いはりますやろけど、本当に あの子ええ子です。」

と私の担当している自分の長男をほめるのである。

「北中言うたら先生、みな小学校で級長か副級長してはるお子さんでっしゃろ。私とこみたいに五番ちゅうような子いてはりゃしめへん。そんでもどないな風の吹きまわしか入れてもろうて、そりゃわても主人もうれしうてうれしうて発表のあった日い寝らりゃしめへんね。

ほんまにうれしおました。もう勉強は優等ということ望めしめへん。いつまでも素直な良い子でいてくれと、そればっかりを祈ってますよってに、先生、先生の思いはるように何でもよう教えてやっておくんなはれ。」

と深々と頭を下げる。

「おとなしい子で、この間も掃除してるのを見ると、独りで骨おしみせずにやってました。

きっとお父さんの仕事を引きついでしっかりやってくれると思いますJ

「先生、あの子のためになるならお金はいといませんで・・というて大金持という訳じゃおまへんけど・・主人も私も小学校だけしか出ていませんよってに、先生に万事おまかせします。宜しうお頼みします。」

なお今、家を新築中なので、完成したら是非きてくれと言って帰って行かれた。大阪は面白い所だと痛感する。

五、北中とラグビー

北野中学は日本でも屈指の進学率の高い学校ではあったが、スポーツにおいても決して弱い方ではなかった。中でもラグビーは天王寺と並んで有名校の一つであった。この二校の間には早慶戦にも似た定期戦があって、全校生徒の血をわかせたものである。

僕はラグビーについてはほとんど知識がなかったが、同窓の先輩がラグビーの部長をしていた関係で、お前も監督としておれを助けてくれというのでラグビーに縁を持つようになった。

最初の頃はスクラムのためにプレーが中断されるのでじれったい思いがしたものであるが、戦術がわかるにつれて無闇に面白くなった。野球と違ってプレーの 間は息つく暇もない緊張が続く。タックルの勇敢さ、バックのパスによる進攻、スクラムの力強さ、僕はすっかりそのとりことなって、それまで面白かった野球 がなんだか間ののびたものになり、興味を失って行った。

天王寺中学との試合には関係の先生は随分と気をつかった。ゲームの行われるのは花園ラグビー場であり、これには両校ともに全校生徒が応援に出かけるのである。気をつかうのはこの応援団の間にトラブルが起こるからであった。

往復には唯一本の近畿電鉄があるばかり。興奮した生徒を同じ車輌にのせることは避けなければならない。そこで乗り降りする駅をかえることにし、天中がラ グビー場前で乗降する時は北中は一つ手前の花園駅を使用する。両校協議の結果毎年この駅を交代することにし、応援席も東西の席を年ごとにいれかわることに した。

西側には立派なブリ-チャーがありこれが正規の観覧席であるが、東側は簡易席で観客の少い時はほとんど使用することはない。かように二分することによって衝突を回避したのであるが、それ程に生徒は熱狂するのであった。

昭和十三年の秋の試合、力は互角と評判されていたので緊張は高まった。いよいよ試合がはじまると天中の方がおし気味で後半になっても北中は奮わず、終了 五分前に追った。最早絶望と応援の声も枯れつくしたその折、突如として奇跡が起こったのである。敵陣深く攻めこんでもつれあう中から、スタンドオフの竹内 が見事にドロップゴールを決めたのである。いままで血の気のあせていた応援席は俄然わき立った。

ワッショイ、ワッショイ早鐘にも似た絶叫にせき立てられてか、選手も見違えるばかり勢づいて、ノーサイド寸前トライ成って見事な逆転勝ちを演じたのである。

翌年三月、選手十五名の中十三名は卒業し、残ったのは竹内、金子の二名だけである。これで昭和十四年の秋の天中戦に勝てる見込はないと私は判断した。 去った先輩の後をついでラグビー部長となった私はキャプテン竹内を呼んで、今年は到底勝ち味はないから三か年計画で捲土重来を期すことにしようと相談をも ちかけたが、彼は承知しなかった。三か年なんて彼にとってはうつろの話で、明年三月には彼自身が卒業なのである。いや、やれます、新メンバーで優勝しま しょうと彼は中々強気であった。

その年の夏、私は新メンバーの部員をひきつれて徳島に教育会館を借り、ここで合宿をしたのである。当時会館には宿泊設備はなく、テーブルをよせあって ベットを造り、それの上に寝起きをしたが、先輩の来援もあって、不便も暑さも何のその、選手は火の玉となって猛練習にうちこんだ。ラグビーの練習にはとか く事故が起こり易く、すり傷、ねんざは言うまでもなく、時には骨折さえひき起す。

その年も一人足のくるぶしの骨を傷めて、大阪まで私が付き添って送りかえす事故があった。

そんなこともあって生徒の健康には格別の配慮をしていたところへ、一人脚気の患者が出た。医者に見せたらラグビーの練習は無理だろうという。本人にもよ くそのことを話して、二、三日休養させることを承諾させてグラウンドに立った。練習がパスの基本動作の間は彼もじつと我まんしていたが、集団プレーに移る ともういても立ってもいられないらしく

「先生やらしてください。」

と頭を下げる。「いかん、いかん」と答えると

「先生お願いです、先生、先生!」

と泣き出した。ううむと僕はうなった。

「先生、僕やります。」

とうとう彼はかけ出した。その姿はスタートラインをとび出す競争馬にも似たすさまじいものであった。

「浪速のぼんぼんも、尾張藩のごんたも、本質は少しも違いない。」

という感じがさっと脳中をかすめた。青年は頼もしい、この意気、この感激が日本を支えてるのだ。何という素晴らしさであろう。 しかもこの生徒は教師の眼 から見れば北中でもおとなしい部類の和田という、お医者のぼんぼんである。彼にしてこの気塊があるかと強い感銘を受けたのであった。

僕は北中というものを一つの固定した類型としてとらえて、そこに起る現象をこれに照らして説明しようとしていたがそれは誤りであった。日本の青年は日本 民族として固有の大きなうねりの中にいる。このうねりをとらえて教育をすべきで、うねりの上の小波に迷わされてはならない、と判断した。

校長の意図によっては校風も変え得るものであろうとも思えて来た。ともかくこのグラウンドで起きたほんの小さな出来事が、私にとっては大きな教訓となった。

この夏の合宿によって選手の技量は格段に進歩し、四国での練習試合も連戦連勝、良い気分で九月同志社と対戦したところ、ころりと負けてしまった。「まだ 駄目だぞ」としごきがかかった。その勢をかってその年も天王寺を倒し、全国大会に出場して準々決勝に進出、ラグビーの王者秋田工業と対戦、前半六対○とお されながら後半よく粘り、和田のトライと竹内のペナルティによって六対六と引き分けに持ちこんだのである。

私はその時は千葉中学へ転勤していたが、正月を大阪で送り応援に出かけたのであった。当時の規約で引き分けは柚せんによって勝敗をきめることになってい て、無念至極ではあったが秋田に代表権を譲ったのである。秋田は美事に全国制覇したのであるから、この柚せん負は選手は言わずもがな北中ファンの生涯に残 る痛々しい記録となった。

十三人の新人では到底駄目だという消極的な考え方は青年にはなり立たない。やればやれるものであると、これも私に教育の眼を聞かせてくれた。それをやりとげた竹内という主将は、素晴らしい男だと深く感銘したのである。

六、国史、教育に君臨す

昭和十二年にのろしをあげた支那事変は、日を経るに従ってどろ沼へと深くはまりこんで行く。どう始末をつけるつもりだと問うても満足に答えてくれる政治家も軍人もいない。

軍は聖戦(ホリー、ウォアー) と宣伝してるが、英米では日本は線と点だけ支配しているとひやかしている。点とは目ぼしい都会で、線とは鉄道であり、日本はほんのちょっぴり線と点とを確保してるに過ぎないと言う意味である。

ずばぬけた偉傑を持たない民族は哀れなもので、日本はどんぐりの勢ぞろい、それ等が相談しても良い知恵の浮ぶはずがなく、ずるずると深みにはまりこむ一 方であった。軍はあせる。あせっては葉隠なんどと精神主義をおしつける。その軍の威勢に乗っかって曲学阿世の輩が、国史を教育の最高位にのし上げ、大阪で は入学試験を国史一科目にしぼってしまった。何とか申す硯学の発言力が強くてかくは相なったと、しもじもには誠しやかに伝わっていた。

こうなると小学校の教育はもう国史一辺倒、これに便乗して出版界は算数も国語も棚にあげ、国史、国史と、手をかえ品をかえて参考書やドリルものを矢つぎ早に世に送る。文部省の指導要領糞くらえだ。

入試はかくも教育を歪めるものである。昭和十四年四月、私は一年生の担任となったのを機会に、受持の生徒五十名に、入学式験に当って、どんな風に準備教育を受けたかを書かせてみた。その中の目ぼしいものをここに抜すいすることにしよう。

- 国史の勉強はますます劇しくなる。学校ては府の命令で、国史の時間以外は受験準備はできないので、家で毎日午後十一時まで、遅い時は一時頃までも教科書、参考書、問題集によって勉強した。

- この間の苦心は涙が出る程でした。学校では毎日、国史の教科書を復習し、家へ帰ってからはその予習をし、試験も度々ありましたし、宿題も沢山ありました。毎朝毎晩、国史の教科書を神棚に上げて、合格を祈りました。

- 六年生になったら僕らは国史に全力を注ぎ、上巻下巻を毎日暗記させられた。宿題として一課ずつ暗記して行き、先生にそれを聞いてもらい、合格したら本に判をおしてもらう。

- 国史の教科書をなんべんも読みこれを暗記し、漢字や地図を覚え、またプリントを買って来てはこれを書き、二十冊も仕上げた。

- 遠足で先生が変わった花を持って来られて、これは何かと聞かれた。友達が国史のほかは何も知らないと言ったので、皆はどっと笑った。

- 学校は五時まで僕等を教育し、また晩の六時から八時までは先生のお宅へ勉強に行き、帰ってからは家庭教師についてプリントをやり、それから宿題をやるので、寝るときは何時も十一時か十二時頃であった。

- 毎日第一時限第二時限は先生の問いに対して答え、頭をねり、いろいろな問題に当りました。これより前、五年生の三学期から国史 の暗記をはじめ、六年の一学期の終わりに一巻二巻三巻、みな暗記してしまいました。暗記の前には国史教科書の「全写」をやり、一学期にこれを終え、二学期 から三学期まで長帳(ワークブック)を十冊仕上げ、また日に暗記を三課ずつ、漢字全写を五課ずつやりました。三学期は日曜祝祭日もおおかた学校へ来まし た。

- 毎日国史があるので、僕はもう国史に飽いて来た。昨日も晩おそくまで国史をやったためであろう、学校へ行き授業がはじまる頃に なると段々ねむくなって来た。はじめの中はねむたさを我まんしていたが、遂にこらえることができなくなり、うとうととしていると「藤山」と先生に言われた ような気がした。皆の顔が僕の方を見ている。・・この頃新聞に国語になるかもわからないと書いてある。国語に変わったら大変だと思った。

- 夏なんかとても勉強が出来ない。暑いのだ。といって勉強を怠る訳にはいかない。晩の暑いこと、いろんな虫がとんで来る。窓をあけると蚊がはいる。しかしこの苦しい勉強をつづけなければならぬ。

これが当時の十一才から十二才の子供に課せられた重労働なのである。勿論この受験勉強に対しては強い社会の批判があった。がその批判する人自体が学校を評価する時は、その学校から上級学校へ入学する児童の数を基準にするのであるから世の中も狂っている。

監督官庁は世論にこたえて、学校がやる余課(補習授業)に対して厳しい監視の眼を光らせたが、民を治むるに法をもってすれば、民免れて恥なしであって、学校では硯学の眼を逃れるためにあの手この手が研究された。

「・・ある時余課をやっていたら非常ベルが鳴ったので、僕等は本をしまって、窓から大急ぎで逃げ出しました。そしたら硯学でないことがわかって、みんななんだと大笑いしました。」

これは一年生の書いた作文である。勿論小学校が皆このようであったとは推定できないが、かようなことが行われたこと自体教育上の重大問題である。ある先生の話によると、

「なあに君、修身なんてな学科やるものかね。そりゃ時間割にはちゃんとのってるよ。だから児童は机の上へ修身の教科書は出しているよ。出しておいたってそんなもの教えるものか。みんな国史をやってるんだ。

ただ、硯学が来た時の用意に修身の本を置いているんだよ。硯学が不意に現れた時は級長が立って、早速修身の本を読むことにしてある学級さえあるよ。陽動作戦という奴でね。

大体硯学を教室へよこすなんてな校長はかけ出しの素人で、ベテランになるとちゃんと校長室へ迎え入れて薄茶の一ぱいも出す、その間に全教室へ指令がとぶようになってるんだがね。もっとも中にいけずの硯学がおって、直接教室へのりこむこともないとは言えないがね。」

と小学校の実態を教えてくれる。

学校で教えないのは修身だけではない。算数と国語という旧来の最主要課目さえ手抜きをされるのである。北野中学校へ分数計算のできない子が入学したの は、創立以来この時が初めてである。私は試験の答案を見て驚いて聞いてみると通分を全然理解していないのである。また授業の時、利率という言葉が出たら、 一人の生徒が利率とは何のことですかと質問する。

「お前達利率を習わなかったのか。」

と反問すると、大多数の生徒からは習いましたと声がかかったが、少数の者がそんなこと習わないと頑張った。いや習うことは習ったが、先生が一ペん説明しただけだと答える者がある。そうだ、そうだ、と賛成者がある。

「僕等は教科書の最後の部分は、家で見ておけと言われただけで、学校では習っていません。」

と先刻質問した子が釈明した。

文部省が教育目標として何をかかげようと、校長がどんな校訓を定めようと、結局それらは絵に描いた餅にすぎないのだ。先生も父兄も児童もみんな入学試験 を原動力として動いているのである。しかも一流学校へ入学する生徒の数がその学校を評価する基準となるのであるから、この弊風は改善きれる見込はない。

Last Update: Feb.23,2000